2014年9月30日

CAPARTY vol.43「第13回アート林間学校2014」のレポートはこちらから!

大変遅ればせながら、、、

二人で描こう♪/実験陶芸!焼き方で色が変わる(1日目)/手づくりのリボン/無教室って作れるの一文字巨大書道/好きな色のコサージュをつくろう/石鹸うなぎを作ろう!〜ヌルヌルするよ☆(1日目)/身体のいうことをきいてみよう/フェリーで小豆島へ。さあ冒険だ!いろんなかたちの雪をお部屋に降らせましょ*/夏野菜絵画1000枚絵を描く/第1回 Y3ボウル!/プロポーズ大作戦〜小学生の僕からの贈り物〜/ぶちまけよう!まるごと一日アート林間学校〜夜店を作ろう!〜真夏の昼寝〜夢は見れるのか?/新聞紙でドーモ!/消しゴムハンコで手ぬぐいをつくろう/嘘つき絵日記モノの影で絵をつくる/ステキなズラと、ステキなちょんまげ/ぱらぱらマンガでアニメ入門/石鹸うなぎを作ろう!〜ヌルヌルするよ☆(2日目)実験陶芸!焼き方で色が変わる(2日目)/えー!マジでー!?水の実験マジックショー/登れ紙ロボ!Y3クライミング/空に絵を描こう!/CAP CUP ダービー2014---競走馬になろう!

2014年9月29日

9月のY3プログラム

CAP STUDIO Y3での2014年9月のプログラムをご案内します。

*プログラム参加希望の方は、できるだけ事前にご予約下さい。

予約/問合せはC.A.P. 事務局まで(10:00〜19:00/月曜休)

info@cap-kobe.com/phone:078-222-1003

【メールニュース】

購読ご希望の方はタイトルに「メールニュース希望」と書いてお知らせ下さい。

購読を希望する

CAP STUDIO Y3

【9 September】3(水)~10/15(水)東野健一 公開アトリエ~個展「冬虫夏草」にむけて

*5(金)「滝本ヨウの木削り教室」【要予約】

3(水)、17(水)マキコムズのCAPこども図工室「やさいハンコで大きなテントをつくろう!」【要予約】

7(日)~28(日)前田大介 個展「Works.8」

*オープニングトーク 9/7(日)16:00~

カフェ展示

7(日)~13(土)田岡和也 + 田岡宏仁展「the 絵 of secret mind」

*8(月)9(火)休み

カフェ展示

14(日)~28(日)「RECRUIT(リクルート)」 岡本啓 × 杉山卓朗 × 田岡和也

*制作風景をUstreamでライブ配信します。

カフェ

21(日)具ローカルアートシンポジウム:笹山直規×田岡和也×前田大介×宮崎雄樹×安井源太

*Ustreamでライブ配信します。

21(日)CAP土曜クラブ「秋を呼ぶ香り~アロマモビールをつくろう」【要予約】

カフェ

28(日)「カフェ・デ・シュゲイ~これまでのおさらい」【要予約】

CAP STUDIO Y3では、開館日は毎日19時までオープンスタジオを行っています。

作家不在の時もありますが、お気軽にお越し下さい。【C.A.P.メンバー2014年度。メンバーの外での活動】

C.A.P.のメンバーアーティストの活動について、ネットに情報のあるメンバーは名前からリンクを張っています。

C.A.P.メンバーリスト。【トモコの部屋】9月のゲスト:きむらとしろうじんじん(アーティスト)

C.A.P.は今年で20年目。代表の杉山知子が毎月ゲストをお招きして、これまでの活動を振り返ります。

2014年9月27日

アート林間学校2014写真レポート_8/3(日)ようかめ

笑顔あり、笑いあり、時には涙も...!?子どもも大人も大奮闘!!アート林間学校2014の様子を日にち別にお届けいたします。

■8/3(日)ようかめ

2:「実験陶芸!焼き方で色が変わる」[連続受講]実験陶芸の2日目は釉薬がけです。同じ釉薬をかけても酸化焼成と還元焼成では焼き上がりの色が異なります。土と釉薬の組み合わせによっても色の出方はことなるので、組み合わせはたくさん。講師の植田さんから説明してもらいながら、どんな作品に仕上げるか考えます。

講師:植田麻由(やきもの造形作家)

日時:7/26(土)11時〜16時(皿づくり)、8/3(日)11時〜15時(釉薬掛け)

対象:小学4年〜大人

22:「えー!マジで!?水の実験マジックショー」講師を務めるは、昨日のズラ&ちょんまげで講師を務めていた藤川さん。今日は打って変わって、水を使った不思議な実験をみせてくれました。こちらは水に沈んでしまう1円玉を浮かせる実験中。

講師:藤川怜子(美術家)

日程:8/3(日)10時〜12時

対象:5才以上(未就学児は保護者同伴)

一通り藤川さんが実験してみせたら、参加者の体験タイム。同じく1円玉を水に浮かべていますね。どこまで広がるかな?

動力は何もないのに水がストローを通って流れていきます。どうしてこうなるのかな?身近にあるものでの不思議な体験となりました。

23:「登れ紙ロボ!Y3クライミング」今年も金沢から、面白い工作のワーショップをもって木村たけしさんがやってきてくれました!ヒモをつたって登るロボットを紙工作でつくり、交流センターや吹き抜けを登らせます。

講師:木村たけし(造形作家)

日時:8/3(日)13時〜16時

対象:小学生〜大人(2年生以下は保護者同伴)

紙箱やスポンジを利用してロボットを作るんですが、ロープを登る仕掛けはちょっと細かい作業。難しいところは保護者の方と一緒にね。

2体同時に登らせたり、上で迎えていたロボと登ってきたロボをハイタッチさせたり、子ども達の想像力には講師の木村さんも驚いていました。

24:「空に絵を描こう!」いつもカラフル!元気いっぱい!!の井階さんが講師をつとめるのは、「空に絵を描く」というなんとも夢いっぱいの講座です。とはいえ本物の空に絵を描くことはできません。。。透明なプラスチックの板に絵を描き、それを窓に貼ることで空に絵を描いたような体験をしちゃいますヨ。まずは下絵を紙に描きます。

講師:井階麻未(美術家)

日時:8/3(日)13時〜16時

対象:小学生〜大人

下絵を頼りに、プラスチックの板に油性マジックやポスターカラーで色を付けます。加えて「グラスデコ」というジェル状のペンにも挑戦!

完成した板を窓に貼るとこんな感じに。カラフルな絵に窓の向こうの風景が重なってこの場所だけの絵ができました〜

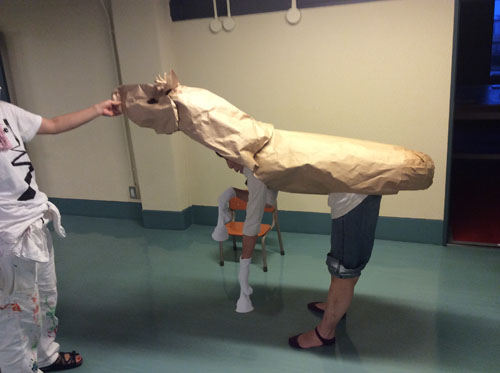

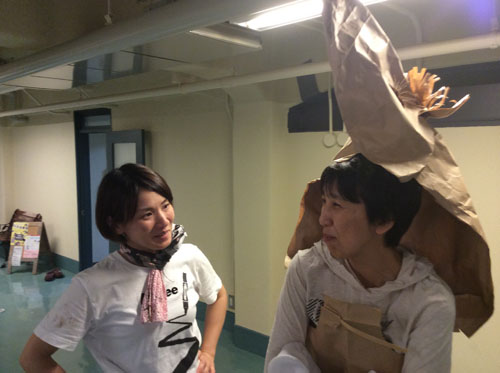

25:「CAP CUP ダービー2014---競争馬になろう!」今CAPでいちばんノリに乗っている!?「マキコムズ」の二人。馬のかぶり物を作って最後は競争までしちゃいますよー!!

講師:マキコムズ(カワサキマキ+マスダマキコ)

日時:8/3(日)13時〜16時

対象:5才〜大人(未就学児は保護者同伴)

馬のかぶりものは米袋を元に作ります。馬の本を見ながら、本物そっくりになるように(ココ重要です!)、形をつくるうえでのアドバイスはマキコムズからもらいながら作業は進みます。

自分のかぶり物を作るので、どうしても一人で作業をするには限界が・・・保護者の方もお手伝いをお願いします。

完成した馬が一同に会しました!

最後は競争です。馬の走り方までは練習していなかったので、結局みんな2足歩行になってしまいました。今度やるときは馬のように走る練習もしなくっちゃ!と意気込むマキコムズなのでありました。

2014年9月26日

アート林間学校2014写真レポート_8/2(土)なのかめ

笑顔あり、笑いあり、時には涙も...!?子どもも大人も大奮闘!!アート林間学校2014の様子を日にち別にお届けいたします。

■8/2(土)なのかめ

18:「モノの影で絵をつくる」

講師:赤木美穂子(写真家)、桜井類(美術家)

日時:8/2(土)10時~15時

対象:小学5年〜大人

写真といえば、今やデジタル!誰もが手軽にデジカメを持ち、写真に親しむことができるようになりましたが、そのむかし(・・・と言うほど昔ではありませんが)写真は専用の道具や場所、技術が必要なモノでした。この講座ではフォトグラムという写真の技法を使い、もののかげを専用の紙に投影して絵をつくります。

元の絵と、その影を写した絵をくらべるとこんな感じになりました。自分では思いもよらない、不思議な絵ができたね!

19:「ステキなヅラと、ステキなちょんまげ」この夏イチオシ!?自分だけのズラとちょんまげをはりぼてでつくります!

講師:藤川怜子(美術家)

日程:8/2(土)11時〜16時

対象:小学3年〜大人

まずどんなズラやちょんまげにするかイメージ図を描いたら、ザルをベースに針金で骨組みをつくりその上に金網を貼ります。と、言葉で説明するのは簡単ですが、紙の上に描いた平面のものを立体にするのはなかなか大変な作業。どうやったら自分のイメージが形になるか・・・想像力とそれらを組み立てる力と、全く別の脳細胞が活性化しそうな感じですね〜

金網のカットも普段はめったに体験できないことなのでは?

金網の上に洗濯のりで新聞紙を貼付けて形を整えたら、あとは色塗りです。

講師の藤川さんも驚く力作のズラとちょんまげが完成しました〜!!

21:「ぱらぱらマンガでアニメ入門」アニメーションを見る機会はたくさんあっても、どうやって作っているのでしょうか?この講座では、ぱらぱらマンガでアニメーションのしくみを学んだら、短いアニメーション作りに挑戦します!

講師:潤井一壮(美術家・映像作家)

日時:8/2(土)16時〜19時半

対象:小学3年〜大人

まずはメモ用紙にぱらぱらマンガを描いてみます。すこしずつ違う絵を素早くめくることで動いているように見えるね。

いよいよアニメーション作りに挑戦。大きな紙に描いた絵を1枚ずつ撮影してパソコンに取り込みます。みんなで協力して作業が進みます。

最後は講師の潤井さんが一人ずつ映像にまとめてDVDに焼いてくれました。たった数秒のアニメーションを作るのになかなか根気のいる作業が続きました。みんな最後までがんばりましたね。おつかれさまでした!

27:「石鹸うなぎを作ろう!〜ヌルヌルするよ☆」(2012年実施)[2回 連続受講]2日目は成形したうなぎをプールに浮かべて遊びます!ただそれだけ!!(笑)

講師:JOE(美術家)

日時:7/27(日)13時〜16時、8/2(土)13時〜15時

対象:小学1年〜大人

どうですか〜このうなぎ。黒々としていて本物そっくりじゃないですか!?今にも動き出しそうですね。

いざプールに浮かべてみると、石鹸なのでヌルヌル〜っとしてきます。掴もうとするとスルスル逃げて、これまた本物のうなぎのようです。大はしゃぎであーっというま2時間でした☆

最終日、ようかめに続きます。

2014年9月19日

【トモコの部屋】9月のゲスト:きむらとしろうじんじん(アーティスト)

C.A.P.は今年で20年目。代表の杉山知子が毎月ゲストをお招きして、これまでの活動を振り返ります。

1997年、14組のアーティストがまちに散らばり作品を見せた「アート・ポーレン」。じんじんさんはあの時の路上パフォーマンスを20年続けています。20年前と何が変わった?

*1

【今月のゲスト】

きむらとしろうじんじん Kimura Toshiro Jinjin

1967年新潟生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科で陶芸を学ぶ。旅まわりのお茶会《野点》は1995年からスタート。広く国内外で絶賛開催中。

銀行前で火を焚くとは何事か!

じんじん C.A.P.に初めて来たのはこの部屋で、ちょうど「アート・ポーレン*1」のミーティング中でした。C.A.P.メンバーの原久子さんに呼ばれたのですが、原さんとはそのころ、京都で「アート・スケープ*2」というコミュニティセンターの運営や、エイズ・ポスター・プロジェクトを一緒にやっていました。

杉山 アート・ポーレンでは、神戸旧居留地の東京三菱銀行前で、《野点(のだて)》をしてくれましたね。野点のスタイルはあのころにできたのかな? リヤカーに窯を積んで、じんじんが焼いた素焼きのお茶碗に、お客さんが絵付けをして、焼いてもらって、お茶をいただく。

じんじん 最初は1995年に京都の百万遍あたりの路上で、ゲリラでやっていて、公式にはその後3回、京都でそれぞれ別の企画に呼んでもらいました。その次がアート・ポーレン。あの直前くらいにちゃんとメイクするようになったんです。遠藤寿美子*3さんに「じんじん、やってみいひん?」と声をかけてもらって明倫小学校*4の跡地で野点をしていた時、張由紀夫君*5が やって来て「じんじん、なんか汚い」といって、その場にあった筆ペンとマジックで描いてくれて。それが化けるようになったきっかけです。

杉山 大丸神戸店のすぐ前でやるからって、あの日は 相当メイクに気合いが入っていたと聞きましたよ。

じんじん あの時は、まだ自分で上手にできないから、ダムタイプにいたBuBu*6さんに頼んで手伝ってもらったんです。ドルチェ&ガッバーナ近くの路肩に座らされて、メイクしてもらって、やっと銀行前に着きました。でも、思い返すと、主催者側もかなりいい加減ですよね。道路の使用許可とか、とってなかったですよね。

杉山 見つかったら逃げるのが鉄則!

じんじん 逃げろといわれても、僕なんて大がかりだから、逃げられない。見つからなかったらいいなあ、 と思いながらやってたけど、5時すぎに撤収をしはじめたら突然、警備員が飛んできた。「こらあ!銀行の前で火を焚くとは何事やあ!」と。「すんません、片づけますんで」って。考えたら、警備員ものんきですよね、今だったらありえない。

単なる愉快犯としてやるのではない

杉山 じんじんが、20年も同じスタイルで野点を続けているのは、その時間だけじゃなくて、そこまでに至る手順もおもしろいからかな?と思うんだけど。

じんじん 野点自体もおもしろいですよ。

杉山 新しい発見があるの?

じんじん うーん、新しい発見ではなくて、毎回まったく違う! という感じですね。「なりゆき」という方がぴったりくる。野点がおもしろいし、僕は美しいと思っています。魅力的な現場ですよ。作業としての細かい工夫は延々続いています。焼き物への姿勢としては邪道かもしれないけれど、ろくろもちょっとずつ上手くなる。作業は楽しい。ビバ!作業です。

杉山 うん、わかるわかる。ビバ!作業。

じんじん でも、ずっと続けられたのは、確かに、折衝がそんなにいやじゃなかったから、という気はします。

杉山 やっぱり、そうでしょうね。

じんじん 路上はこうあるべき、とか大仰なことはいいたくないけれど、どこかで包容力があってほしいと願いつつ、どこのまちでも、そのまちの状況に翻弄されながら、必然的に折衝を繰り返し続けることになります。野点のパフォーマンスには、まちに住んでいる人が、その場所をどう眺めているか、どういう感覚で相対しているかが、明らかに反映されます。それをわざわざ抽出して、簡単にテーマ化してはいかんとも思っていますが。もし今、あの銀行の前でやるとしたら、めちゃめちゃ準備して、綿密に打ち合わせしないとできない。

杉山 それはC.A.P.も同じ。今は責任があるから、やり逃げみたいなゲリラ的なことはできない。

じんじん 今だとどこでも自主規制自主規制で、結局は何もやらないという結論になってしまう。あるいは大きく囲い込んだところでやるか。そのどちらかでしょう?かといって、ゲリラでやるのがいいのか、というと、僕は、単なる愉快犯としてやるのではない、という方が、おもしろいと思うんです。

杉山 そうね。CAP HOUSEを始める時も、消防署や役所の人と折衝して、お互いにパートナーとして歩み寄れる地点が見つかった時はおもしろかった。

じんじん 野点をやる時、近所の人に「やめといて」といわれてもダメージはない。そりゃそうでしょう、と思う。商店街だって、賛成してくれる人もいれば反対する人もいて、一枚岩じゃない。「そんなん家でやれや」「あほちゃう?」というところからスタートする。それはまともな状況ですよ。むしろ、怖いのは「アートだからオッケー」という空気です。

囲い込んだ瞬間に路上ではなくなる

杉山 今、アートや文化のプロジェクトが、あちこちで安易に行われていることが、私には違和感があるんだけど、どうなんだろう?

じんじん 違和感はすごく感じます。巨大なアートプロジェクトでまちを囲い込むと、囲い込んだ瞬間にそこはもう路上じゃなくなるんですよ。美術館は「箱モノ」だとさんざん非難されてきたけれど、その箱がまちに変わっただけです。アートと呼ばれるフィルターを通したものなら、まちの人は摩擦なしに受け入れる。人が過剰にアートと呼ばれるものに適応していくような関係になっちゃうとしたら、それはおもしろくないことだと激しく思いつつ、同時に、僕自身や企画に関わる人たちが、摩擦も含めた個別の現場を簡単に 整理せずに、「ややこしいまま」関わり続けることが大事だと思っています。

杉山 じんじんはいろんな場所に呼ばれて行くから、路上で実感することもあるでしょう?

じんじん 巨大アートプロジェクトとか美術館にはあまり呼ばれません(笑)、自主企画が多いですね。でも、これまでにはトラウマになっているような、苦い思いもしています。アートプロジェクトの中には、 アートで地上げ? みたいな構造が見え隠れすることもありますよね。でも、自分だったら、そんな囲い込みの線引きを越境できるかも、という自負があったけど、なめてました。僕の力量不足で、結局囲いの中でやることになって、強烈な後悔が残りました。

CAP HOUSEプロジェクトでの、きむらとしろうじんじん《野点》風景。

C.A.P.は1999年11月3日より約半年間、当時空きビルとなっていた旧神戸移住センターで「CAP HOUSE̶ 190日間の芸術的実験」を行っていた。野点はその期間中2000年1~4月の毎週末に行われた。

2000年3月CAP HOUSEプロジェクトで、きむらとしろうじんじんと杉山。

スペースから路肩へ

杉山 ところで、じんじんにとって、C.A.P.はどんなものだったんでしょう?

じんじん 僕にとっては実験だった。2000年にCAP HOUSEが開いたころ、1月から5月に毎週末京都から通わせてもらいました。野点を毎週できるかどうかやってみたけど、実際はきつかった。毎週金曜は幼稚園のお絵かき教室をやっていて、週末は野点と、翌週分の器を焼いておかないといけない。ゴールデンウイークまでやろうと思ってたけど、その前に挫折して「GWはお休みします」と貼り紙をして、結局ずっと休んだまま、失礼してしまいました。

杉山 でも、その後も会議には参加してましたよね。

じんじん 失礼してからも時々、興味のある催しやワークショップには参加しましたけど、02年くらいまでですね。それからえらいご無沙汰しました。今考えると、当時の僕は、すでにいろんなスペースの運営に関わっていて、いっぱいいっぱいでした。路上に出たかった。アートスペースやクラブでやっていたことを道路の路肩でやってみたかった。すいません、長い間 CAP HOUSEにリヤカーを置きっぱなしにして。来てくれたお客さんからはお代をもらったのに、C.A.P.には所場代も払わず...(笑)。勝手な実験をさせてもらった恩返しせずに、勝手に出て行って...。

杉山 そんなことを長い間、気にしてたの?

じんじん ちょっとくよくよしてました。

杉山 CAP HOUSEは、場を利用して自分のやりたいことをやってみるという所だったから、そんなこと思っている人、じんじんぐらいじゃないかな?

じんじん じゃあ、ちょっとほっとしました。

杉山 幼稚園のお絵かきの先生はずっと続けてるの?

じんじん 続けてます。幼稚園の仕事しながら、ばたばたしていたら、20年たってしまった。杉山さんもそうだったんじゃない?

杉山 そう、あっという間。私、孫が3人いるのよ。

じんじん え? 孫? 孫が3人もいるの?

2014年7月14日 杉山知子アトリエにて収録

1997年11月3日、神戸旧居留地にて開催。pollen(ポーレン)は花粉。花粉が花と出会い実を結ぶように、まちの来訪者と作品が出会い、アートを成り立たせることが狙い。以下、13名と1組のアーティストが参加。きむらとしろう、徳田憲樹、山宮隆、木村望美、金山直樹、中川博志、椿昇、東野健一、山盛英司、石原祥充、木村健、森出、杉山知子、PUBWAY。

*2

Art-Scape。京都大学東の二階建て木造日本家屋を地代だけで借り受け、1992年スタートした自主運営のアートコミュニティセンター。エイズポスタープロジェクト( A.P.P.)の拠点でもあった。パフォーマンスグループ「ダムタイプ」の小山田徹が管理人で、遠藤寿美子(*3)、ヴォイスギャラリーの松尾惠、アーティスト南琢也も運営に参加。97年解散。(参考=アサヒ・アートスクエア

『Research Journal』Issue 01[スクエア(広場)]小山田徹「広場によせて」http://asahiartsquare.org/data/journal/ uploads/ARJ_01.pdf)

*3

1984年下鴨に「アートスペース無門館」(現アトリエ劇研)を設立、多くの劇作家や集団を育てた。91年から京都市の芸術文化事業「芸術祭典・京」演劇部門のプロデューサーを務めた。

*4

1993年に閉校した明倫小学校は2000年「京都芸術センター」となる。95~97年は試行事業が行われ、「芸術祭典・京」の会場として利用された。

*5

アキラ・ザ・ハスラー。アーティスト。1969年東京都生まれ。京都市立芸術大学大学院絵画研究科修了。1993年よりHIV/AIDSをめぐる活動を開始する。2000年よりアキラ・ザ・ハスラーの名前で作品を発表。

*6

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ。アーティスト。1961年生まれ。京都市立芸術大学美術学部構想設計学科卒業。92年 A.P.P.設立に参加、94~96年ダムタイプ《S/N》に出演。社会派ドラァグクイーンとしても活動。

2014年9月19日

10/18(土)CAP土曜クラブ「旅するでっかいタネを作ってみよう!」

ご予約は電子メールでお願いします。イベント名とお名前をお知らせください。

CAP土曜クラブ「旅するでっかいタネを作ってみよう!」【要予約】

2014年10月18日(土)13:00~16:00

講師:マキコムズ(カワサキマキ+マスダマキコ)/参加費:¥1,500

対象:小学生以上/持ち物:面白い形のタネ、汚れても良い服装

秋になると色んな植物のタネが落ちてるよ。羽根や綿毛で飛ぶタネ、触ると弾けるタネ、水に浮かぶタネ、くっつくタネ。。。

いろんな形をしていて、見てるだけでも楽しいそんな「旅するタネ」をよーく観察して、色んな素材で大きめに作ってみますよ。実際に飛んだり、跳ねたりする仕掛け種も作ります。大人の参加も大歓迎!

2014年9月19日

10/16(木)ピルタナウハ織り 「ÖTÖKKÄ(オトッカ)」ワークショップ

カフェ

ピルタナウハ織り 「ÖTÖKKÄ(オトッカ)」ワークショップ【完全予約制】

定員に達したため、募集を締め切りました。

2014年10月16日(木)14:00~16:00

講師:TAKKU(手芸ユニット)/参加費:¥4,500(1ドリンク付)/定員:6名

Saame(サーメ)って知っていますか?北スカンジナビアに居住し、トナカイを移動させている土着の遊牧民族の一員です。今回は「ÖTÖKKÄ」(読み:オトッカ、意味:バグ)というピルタナウハ織りのデザインを特別に教えます。

2014年9月19日

10/8(水)~26(日)グループ展「THREE METHODS」

カフェ展示

グループ展「THREE METHODS」

2014年10月8日(水)~26日(日)10:00~19:00(最終日は17:00まで)

月火休み(13(月祝)は開館、15(水)は振替のためお休み)

参加作家:川口奈々子、矢野衣美、山本千尋

はじめまして。CAPの公開アトリエで制作をはじめて間もない私たち3人が、それぞれの今までとこれからを考え、話し合う場をつくってみました。

*カフェトーク「Hello!CAP」

2014年10月12(日)17:00~19:00

話者:川口奈々子、矢野衣美、山本千尋/参加無料(要1ドリンクオーダー)

2014年9月19日

10/4(土)~26(日)横山大介 写真展「ひとりでできない」

ご予約は電子メールでお願いします。

イベント名とお名前をお知らせください。

横山大介 写真展「ひとりでできない」

2014年10月4日(土)~26日(日)

最終日は17:00まで

*オープニングパーティー 4(土)18:00~

他者と視線を交わすことも、他者の写真を撮ることも、電話することも、当然ですが、ひとりではできないことです。(横山大介)

*ワークショップ「ポートレート写真を撮る!」【要予約】

2014年10月11日(土)15:00~16:30

参加費:500円/協賛:株式会社on and on、富士フィルムイメージングシステムズ株式会社

偶然にこのイベントに集まった人同士で、チェキを使ってポートレート写真を撮ります。

ポートレート写真を撮る、撮られるという行為の興奮ともどかしさを味わってみませんか?

*アーティストトーク

2014年10月18日(土)17:30~

話者:横山大介、ゲスト:タカザワケンジ(写真評論家)/参加費:¥700(1ドリンク付)

横山大介 Daisuke Yokoyama

1982 兵庫県生まれ

2005 同志社大学文学部文化学科文化史学専攻 卒業

2013 MIO PHOTO OSAKAミオフォトアワード・プライム

『交換』(天王寺ミオ本館12階 ミオホール/大阪/個展)

2013 豊島 MEETING 2013-ART in 片山邸

(香川県土庄町指定有形民俗文化財 片山邸/香川/グループ展)

2013 MIO PHOTO OSAKA 公開ポートフォリオレビュー/選考

(選考:国立国際美術館美術学芸課長 島敦彦)

2014 第11回 写真1wall/入選

タカザワケンジ

1968年群馬県前橋市生まれ。

「アサヒカメラ」「写真画報」「IMA」「PHaT PHOTO」ほかに執筆。『Study of PHOTO 』(BNN新社)日本語版監修。富谷昌子写真集『津軽』(HAKKODA)編集・寄稿。東京造形大学非常勤講師。

2014年9月18日

10/1(水)、15(水)マキコムズのCAPこども図工室「ハッピーハロウィン!貼ったり、織ったり布で遊ぼう」

ご予約は電子メールでお願いします。

イベント名とお名前をお知らせください。

マキコムズのCAPこども図工室

「ハッピーハロウィン!貼ったり、織ったり布で遊ぼう」【要予約】

2014年10月1日(水)、15日(水)15:30~17:00

講師:カワサキマキ+マスダマキコ(マキコムズ)/参加費:¥4,000(2回分)/定員:15名/対象:3~7才

布や紙でハロウィンのお祭りにちなんだ飾りやおもしろいお面を作ります。一回だけの参加も可能です。事前にお申し込みください。

2014年9月18日

10/1(水)~15(水)東野健一 個展「冬虫夏草」

10月13日(月祝)、台風19号のため「雲の建物」をお休みする可能性があります。

ブログのお知らせで、おでかけ前に必ずご確認下さい。

なお12日現在、JR西日本のweb siteで13日の列車運休予告が掲載されています。

JR西日本 運転状況

あしからずご了承ください。

東野健一 個展「冬虫夏草」

2014年10月1日(水)~15日(水)

9月にSTUDIO Y3の公開アトリエで制作した作品を展示します。みなさまぜひお越しください。

*おたのしみイベント 4(土)15:00~

出演:WAKKUN(イラストレーター)、本宮あずさ(風船羊パフォーマンス)、東野健一(ポトゥア)ほか

*為さんの茶席 4(土)、5(日)

東野健一さん、只今アトリエで制作中。いろいろな人が訪ねてきます。

制作中の作品を見せてもらいました。

これも冬虫夏草。

訪ねてきてくれた人たちがどんどん作って行く、、、冬虫夏草ですって。

増えています。

2014年9月 6日

8/31(日)岩本吉隆クロージングパーティー 写真レポート

台風の影響で延期となってしまった岩本吉隆さんのオープニングパーティー。展示最終日に改めてパーティーとトークを行いました。その時の様子をお届けいたします。

8月も最終日だからでしょうか。人数はいつもより少なめでしたが、大学時代の同級生、岩本さんと同郷とのことで駆けつけてくださった方、そして「くらいんのつぼ」でおなじみダンスのすみさん、と参加者の顔ぶれはなかなか濃い感じでしたね!!

人数が少ないのならばじっくりお話しを聞きましょう!というわけで、早速作品についてのトークへ。

展覧会のタイトルは「不図」と書いて"ふと"と読よみます。「ふとしたときに〜」などの"ふと"はこの漢字が当てはまるんだとか。みなさんご存知でしたか?

漢字のとおり「図るにあらず」という意味で、「意図しないコト」や「偶然のできごと」を指します。

岩本さんも中国の古い文献を読んでいるときにたまたま発見したそうです。まさしく図るにあらず!?

岩本さんは記者をしていた父親がもつ大量の蔵書にあった九鬼周造(日本の哲学者です)全集を読み、「"偶然"と"必然"の関係性」に強く興味をもったそうです。

自身の制作において、偶然が必然に対してどのような意味を持つのか、自分の意図が介在する部分とそうでない部分が混在するものをどうカタチにするのか、、、試行錯誤の日々のようです。

今回はロンドン留学時、たまたまオイルとガラス絵の具をまぜた時に面白いテクスチャーが出来た体験をもとに、それらを作品として昇華させたものを展示していました。(写真上の右側にある作品です)

「こういう絵を描きたい!」と思っても、全てを自分でコントロールすることができないことは、岩本さんにとってもどかしくも面白いことのようです。

今回の展示ではテクスチャーをOHPで投影してみせる作品もありました。

OHPによって拡大されたテクスチャーは細部を強調してみせてくれます。肉眼で見るのとはまた違った発見がありますね。

写真では小さくてよく見えませんが、ここでは公園や街並にOHPでテクスチャーを投影した時の写真が展示されていました。投影する場所とテクスチャーが重なることで、見る人によって全く異なるイメージを彷彿とさせます。同じテクスチャーでもただ投影するのとはまた違った印象になります。

写真で紹介したもの以外にも、OHPを車に積んでテクスチャーを夜の街に投影しながら移動した映像作品や、テクスチャーの模様を見ながらを描いたドローイング作品を展示していました。

岩本さんのトークの後には質問したり作品をもう一度見たりとざっくばらんな時間です。同郷のローカルトークから、「作品」になってしまったときの鑑賞者から見た偶然性って?などなど、いろんなはなしがとびかっておりました。

会期は終わってしまいましたが、またCAPにも遊びにきてくださいね。

おつかれさまでした!

2014年9月 4日

6月展覧会「3tones」を振り返って

2014年6月にギャラリー、カフェとY3全体で行われた「3tones」を振り返って、企画者の井ノ岡里子さんよりレポートをいただきました。