2011年8月31日

9月のQ2プログラム

CAP CLUB Q2での2011年9月のプログラムをご案内します。 *プログラム参加希望の方は、できるだけ事前にご予約ください。予約/問合せはC.A.P. 事務局まで(10:00〜19:00/月曜休)

info@cap-kobe.com/phone:078-222-1003

【メールニュース】購読ご希望の方はタイトルに「メールニュース希望」と書いてお知らせ下さい。

購読を希望する

CLUB Q2

【9 September】

4(日)世界音楽における即興 シリーズその2「トルコ音楽」コンサート

11(日)ムビラの日【要予約】

18(日)ふしぎのひろば~やってみるアートフェスティバル

19(月・祝)高濱浩子トークイベント「ベンガルからカタルニアへの旅」【要予約】

23(金・祝)プラモ部【要予約】

イラスト部【要予約】

A la mer〜海のうえで&スリットバー【要予約】

*今月のcaptureインタビュー記事

「トルコ音楽の魅力」

アポさんことアブドゥルラッハマン・ギュルベヤズさんにトルコ音楽の魅力について伺いました。

2011年8月31日

8月のQ2プログラム

CAP STUDIO Y3での2011年8月のプログラムをご案内します。

*プログラム参加希望の方は、できるだけ事前にご予約ください。予約/問合せはC.A.P. 事務局まで(10:00〜19:00/月曜休)

info@cap-kobe.com/phone:078-222-1003

【メールニュース】購読ご希望の方はタイトルに「メールニュース希望」と書いてお知らせ下さい。

購読を希望する

CLUB Q2

【8 August】

5(金)〜7(日)「インド屋さんごっこ」

6(土)プラモ部【要予約】

19(金)A la mer〜海のうえで【要予約】

21(日)イラスト部【要予約】

26(金)〜28(日)世界音楽における即興 シリーズその2「トルコ音楽」3夜連続講義+コンサート

26(金)19:00〜「トルコにおける音楽とは」

27(土)19:00〜「マカームとウスル;音階とリズム」

28(日)16:00〜「ウズン・ハワーとクルク・ハワー:長い歌、拍節のある歌」

9月4日(日)19:00〜 「トルコ音楽 コンサート」

2011年8月30日

8/26〜28 集中講義!!トルコ音楽の魅力

いや〜〜、深かった!

間近に迫ったトルコ音楽コンサートに向け、8月26日からの3日間、CLUB Q2でトルコ音楽の集中講義を行ないました。。。。

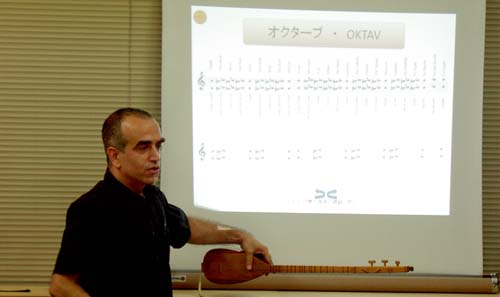

上の写真は、初日の講義前に講師のアポさんことアブドゥルラッハマン・ギュルベヤズさんと進行役でインド音楽の専門家、Hirosこと中川博志さんが楽器を持って打ち合わせているところです。

アポさんが持っているのは小型のバーラマ(サズ)で、3コース複弦タイプのものです。写真が小さいけど、ビオラダガンバやシタールと同じように音律を簡単に変更できるよう糸をネックに巻き付けたフレットが、妙な間隔で並んでいます。

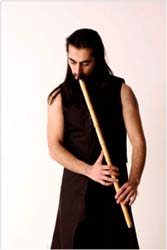

Hirosさんが吹いているのがトルコのネイという葦製の縦笛で、マウスピースがついています。なんか吹いている口が妙な事になるみたいですね。それにひきづられて眼も。

「トルコにおける音楽とは」、初日は概論でしたが、国という概念からして、それから僕らが学校で習った世界観からして、また音楽のジャンルの概念から、、、もう泥沼化してしまいました。あ〜あ、まだ初日なのに。

哲学、美学、いろいろな意味で西洋の文化の発祥地と西洋人が位置づけるギリシャは、ギリシャ時代以前の文化地図からみると、ペルシャ帝国の西の辺境。南シベリアから地中海、北アフリカ、そしてインド、中国西部と、今でいうイスラムの文化が世界だった、といってよい時代があったと。

アポさんは言語学者でもありますが、トルコ人はもともと中国/南シベリア辺りから西に移動して来たそうです。で、日本語もトルコ語もウラルアルタイ語族の一員であって、言語学的にとても近いんだそうです。そんなもんか?

ちなみにアポさんが持っているバーラマは、三味線、三線の遠いご先祖ともいわれています。

そんな文化ですから、ひとくちにトルコの音楽といってもえらい話しになってしまう訳ですね。

スペイン、アフリカ、インド、東欧の音楽、、、、いろいろな音楽がペルシャに集まって、そこでなんかすごいものが生まれてたのでしょうか。そんな時代のペルシャに行ってみたい!!

概論ですでに脳内が沸騰しそうだったのですが、この2日目の「マカームとウスル」という音律、音階とリズムの話しは、更に詳細に語られました。

まず、ドからレといったひとつの全音音程が9つに分割され、そこから5つの音程が採用される。

わかりますか?ド、ド#、レの3つじゃなくて。日本で教えられるヨーロッパの音楽では、全音の間にはひとつの半音があって、それが工業製品みたいに均等に並び1オクターブの中に12の音がある、と習いました。

トルコの音楽では1オクターブに24とか17の時もあるし18の音を使う時もあるそうです。

なるほど、それでフレットを自在に動かすことが必要なのか!

日本で知られているトルコの軍楽ですが、アポさんには「なにそれ?」でした。

脱線しちゃいますが、日本でむかし大ヒットしたトルコの音楽がありました。江利チエミさんが歌っていた「ウスクダラ」です。ネットで検索しましたが、トルコ語でのバージョンまであるんです。びっくりしました。

ウスル;リズムのはなしも面白かった。

だいたい5拍子、7拍子、とかが普通なんだそうです。最終日の3日目は、せっかくだから一番簡単な民謡を教えてもらえませんか?というリクエストに応え、、、ようとして、花嫁が嫁ぐ時の歌というのを教えてもらいました。が、一番簡単な歌は9拍子でした。

また、リズムを取りやすい音源を聴いてみようと、いうことで聴いた割とゆっくりした美しい曲ですが、9ビートが3回繰り返したあとに13ビートがくっつく、というもので、アポさんにいわせると、40拍子といったらよいかなあ、、、とのことでした。

いろいろと音源も聴かせてもらいましたが、そういう難しい説明無しで聴いても、多分、多くの日本人の琴線に触れるのではないかな。

ぼくは特に歌がすばらしいとおもいました。

コンサートは9月4日日曜日の午後7時です。みんさん、この機会をぜひお聞き逃し無く。

ご参考に:

アポさんにトルコ音楽の魅力について話しを伺いました。

神戸経済新聞に掲載されました

「神戸でトルコ人音楽家を招いたコンサート-トルコ音楽理論の講義も」

神戸新聞おでかけブログ に掲載されました。

「異国の音楽に酔いしれる夜」

2011年8月30日

9/4 台風12号による影響について

本日19時からCLUB Q2で開催予定のトルコ音楽コンサートは通常通り行います。

なお、4日9:45現在、大雨洪水警報が阪神地域に発令されていますが、暴風警報が発令されていないためSTUDIO Y3(神戸市立海外移住と文化の交流センター)は通常通り開館しています。

暴風警報が発令された場合、センターは臨時休館致しますのでご了承下さい。

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28.html

2011年8月16日

9/4(日)トルコ音楽コンサート

オスマンの古典音楽、トルコの民俗音楽、歌、器楽。貴重な音楽会になります。是非ご予約下さい。

〈トルコ音楽 コンサート〉

*アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズ氏インタビュー「トルコ音楽の魅力」

・・・・それ以前のことを言えば現在のイラクにあるバグダードが世界の音楽文化の首都だったのです。(アポ)

2011年9月4日(日)19:00〜 トルコ音楽コンサート出演:

トゥラン・ウルグン(カーヌーン、ウード)

アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズ(パーカッション、バーラマ)

セフェル・シムシェイキ(バーラマ)

トルガ・ウナルディ(ネイ)

石川利光(尺八)

HIROS(バーンスリー)前売り 2,500円(会員2,000円)/当日3,000円

*チラシPDF

表 1.6MBturk_omote.pdf

裏 2MBturk_ura.pdf

【コンサート・予定プログラム】

■虚無僧尺八(石川利光) 鶴の巣ごもり、産安■トルコ古典器楽(オスマン宮廷音楽の器楽曲)

1.シャダラバン・サズ・セマイ

2.ヒジャーズ・ペシュレヴ

3.モハイヤル・クルディー・サズ・セマイ

4.ブーセリキ・タクスィーム(トルコ音楽アンサンブル+尺八)■トルコ民俗音楽

1.「産んで、養育した、息子が入隊して二度と帰って来ない母の哀歌」

2.「ザヒデェ」

3.「あなたの頭のスカーフを黄色に塗ったかい?」「オルドゥの路上」

4.「キジロール」

5.「秘書よ、私の請願書を恋人に次のように書いてくれ」

6.「トカト・セマッフ」

7.クルド語での連続歌「私の光のアフメット」「あなたは山の上にあるイチジクの木だ」「アメディヤ」

8.「イェディクレ」

9.黒海の連続歌「踊れ、娘たち、踊れ」「私のアピストルの握りを薔薇で飾る」「アスカロス小川」

10.「鶴のセマッフ」(トルコ音楽アンサンブル+尺八+バーンスリー)

【出演者プロフィール】

トゥラン・ウルグンTuran Vurgun (カーヌーン、ウード)

1958年にトルコで生まれ、イスタンブールのITU国立音楽大学で古典音楽、カーヌーン、そしてウードを勉強し、数ある中で中近東古典音楽とイスラム世界の宗教音楽を演奏し、教えた;現在ヨーロッパで演奏、授業そして指揮の活動を行っている。

アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズAbdurrahman Gülbeyaz(パーカッション、バーラマ)

1962年にトルコで生まれ、ハンブルク大学で言語学と音楽学を専攻した。トルコとヨーロッパでトルコと東地中海のダンスを演じ、教え、それと平行して様々なバンドで、弦楽器と打楽器の奏者として活動した。現在はいくつかのバンドとプロジェクトで演奏し、打楽器、バーラマ(サズ)そしてトルコと中東の音楽の理論を教えている。

セフェル・シムシェイキSefer Şimşek(バーラマ)

1975年 トルコ・トカト生まれ、5歳でバーラマ(サズ)を弾き始める。12歳の時、ASM(イスタンブールにある音楽学校)に入りEmre Saltuk (トルコで有名なサズプレイヤー)の元、サズを学ぶ。現在は、日本でサズ教室の講師や、演奏者として活動。

トルガ・ウナルディTolga ÜNALDI(ネイ)

1975年、トルコ・アンカラ生まれ。アンカラ州立音楽院楽理科で、民族音楽学および民俗音楽を学ぶと同時に、トルコ伝統音楽や実験音楽の演奏活動を始める。彼の主奏楽器はネイであるが、他のさまざまな民族楽器も演奏する。自身の演奏活動の他、現代舞踊の伴奏などもつとめる。現在、イェルドゥズ工科大学芸術デザイン学部音楽学科の研究アシスタント。

石川利光 いしかわとしみつ(尺八)

大阪府出身。琴古流尺八および古典本曲を横山勝也に師事。NHK邦楽技能者育成会第37期首席修了。平成7年度文化庁芸術インターンシップ研修員。国際交流基金の派遣他によりインド、アメリカ、スイス、オーストリア、ポーランド、ベルギー、オーストラリア、シンガポールの各国にて公演。

(ホームページ:http://shaku8-ishikawa.com/)

Hiros 中川博志(バーンスリー/企画/講師)

1950年、山形県生れ。1981年〜1984年インドのベナレス・ヒンドゥー大学音楽学部楽理科に留学、インド音楽理論を研究。大学のかたわら、バーンスリー(横笛)、ヴォーカルを習う。帰国後、アジア各国及び日本のパフォーミングアーツ紹介の活動を続けている。訳書『インド音楽序説』は日本語で出版されている唯一のインド音楽理論書。

(ホームページ:http://sound.jp/tengaku/)

【トルコの音楽について】 HIROS/中川博志

トルコの音楽を簡単に語るのはとても難しい。

なぜ難しいのか。それは現代のトルコ共和国という国の成り立ちと関係している。

600年以上にわたって広大な領域を支配したオスマン帝国が第一次大戦の敗北によって解体し、現代のトルコ共和国ができたのは1923年である。

一般にオスマン音楽とも呼ばれるトルコ古典音楽は、多民族国家であったこのオスマン帝国時代からの伝統をもつ音楽をさす。オスマン朝時代は、豪華な宮殿や館で音楽や舞踊が行われ、その音楽はアラブやイランの洗練された古典音楽の影響を受けたものだった。現代のトルコ音楽用語であるマカームはアラブの音楽用語でもあることからもそれが伺える。マカームとは、インド音楽のラーガに似た音階型による旋法システムのこと。また、ウード、カーヌーン、ネイなどの楽器もアラブ古典音楽と共通である。メフテルとして知られる軍楽もオスマンの遺産である。

いっぽう「トルコ音楽」は、トルコ共和国成立後の、オスマン宮廷と直接関わりのない音楽の総称として使われる場合が多い。多民族国家であったオスマン朝と違い、現在のアナトリア半島を中心とした範囲にまで縮小したトルコ共和国では当初、トルコ人という民族性をアイデンティティの基礎に作られたため、民謡などの民俗音楽が重視された。

トルコの音楽を一口で説明するのが難しいのは、今日一般にトルコ音楽という場合、民謡などの民俗音楽を基礎としたもの、共和国成立後しばらくして見直されたトルコ古典芸術音楽、さらにこの両者の融合したもの、これらを中心として数多くのジャンルが含まれるからである。

さて、今回の公演は、おおざっぱに第1部を「オスマン音楽」、第2部を「トルコ音楽」に分けた。

第1部の最初は尺八の古典本曲である。トルコの音楽と尺八は直接関係ないが、トルコと日本の自由リズムの音楽を聴き比べてほしかったのでプログラムに載せた。自由リズムの音楽というのは、一定の拍節をもたない、つまり手拍子の打てないもの。尺八の古典本曲はほとんどがそうである。

続いて平置のハープといえるカーヌーン、イスラーム世界の代表的な弦楽器ウード、尺八によく似た発音構造のネイによるトルコ古典音楽のサズ・セマイ、ペシュレヴという器楽様式の曲。それぞれ導入部で演奏されるタクスィームがやはり自由リズムである。タクスィームとはマカーム(音階型)に基づいて即興的に演奏される部分をさす。トルコの音楽には自由リズムによるものが他にもある。民俗音楽のウズン・ハワー(長い歌)という様式である。これは第2部で紹介される。

この、西洋音楽にはない自由リズムの音楽は実はユーラシア全域で見られる。追分様式の日本民謡、モンゴルのオルティン・ドー(長い歌)、インド音楽のアーラープ、イランのアーヴァーズ、ハンガリー民謡のパルランド・ルバート、そしてトルコ古典音楽のタクスィームやウズン・ハワー。虚無僧尺八とネイを聴き比べると、アジアの両端にある縦笛の意外な共通性が感じられるだろう。

第2部はトルコの民謡が中心である。先に挙げた自由リズムのウズン・ハワーの他に、軽快な変拍子に基づくクルク・ハワー(割られた歌)の曲。ネイ、カーヌーン、ウードの他に、重厚な撥弦楽器バーラムの独特の響きと力強い歌声が、9拍子、10拍子といった変拍子の軽快なリズムに乗って響き渡る。

最後は中東アナトリアの民謡を、インドの竹笛バーンスリーも加わり全員で演奏して終わる。

2011年8月16日

8/26、27、28_9月4日コンサート;トルコ音楽の魅力

トルコ音楽の講義で講師を務め、またコンサートでは演奏も行なう、アポさんことアブドゥルラッハマン・ギュルベヤズさんにトルコ音楽の魅力について伺いました。

【トルコ音楽の魅力】

〜アブドゥルラッハマン・ギュルベヤズ(言語学・トルコ音楽)に聞く

2011/8/3 トルコ料理店ケナンにて

聞き手:下田展久(C.A.P.)、Hiros;中川博志(インド音楽、「世界音楽における即興」企画)

料理:タイフーンさん(トルコ料理の店ケナン)

9月4日にいよいよトルコ音楽のコンサートが、またそれに先立って8月26日から3夜連続の講義が開催されます。

企画のHirosさんとともに、トルコ人音楽家のアポさんことアブドゥルラッハマン・ギュルベヤズさんにトルコ音楽の魅力について聞きました。

インタビューの場所は、アポさんの高校の同級生がやってる北野町のトルコ料理店ケナン。

トルコの音楽にエキゾチックな期待が高まります。

■アポさんのこと

わたしは、地中海の東北部にあるイスケンデルという港町で生まれました。紀元前330年にアレクサンダー大王が作った町です。高校はイスタンブールの軍校で、友達がわたしの胸ポケットに入れた紙切れがもとで、反政府的という理由で半年間牢に入れられてしまいました。その高校で同級生だったのがこのレストランのご主人です。そのあとドイツでドイツ語の教師をしているときに日本人の女性と知り合って、2004年から日本に住んでます。神戸に来て食事をしてたら、フルネームでわたしを呼ぶ人がいてそれがこのご主人。びっくりしました。今は阪大でトルコ語を教えていて、専門は言語学とトルコ音楽です。

■トルコの音楽って?

トルコ共和国は第一次世界大戦後にオスマン帝国が解体されてアナトリア半島にできたトルコ民族の国です。オスマン時代というのがその前に600年ほどありました。さらにそれ以前のことを言えば現在のイラクにあるバグダードが世界の音楽文化の首都だったのです。当時はイスラム文化が北アフリカから中国辺りまで広がっていました。音楽が最も盛んだったアッバース朝(750〜1258)時代に現在のトルコの古典音楽の基礎が完成されたのですが、北アフリカから地中海、黒海、さらに西アジア、インド、モンゴルあたりまでの色々な音楽がバグダードの宮廷に集められていたので、様々な地域の音楽とつながっているのです。

■トルコではどんな音楽が人気なの?

20世紀には日本と同様に西洋の音楽が入ってきましたが、トルコではあまり受け入れられず、今でも基本的には多くの人が民謡や古典を好んで聴いています。西洋音楽は伝統音楽にあまり影響を与えなかったようですね。現在、トルコ音楽といえば、歌を中心にした民謡が人気ですし、アカデミックなオスマン時代からの古典音楽では器楽曲が音楽ホールでよく演奏されます。

■アポさんはどんな音楽がすきなのですか?

スーフィーの人たちの音楽(宗教音楽)が好きです。イランの伝統的な音楽に変拍子の早い曲がたくさんあって、ダルブッカなどのゴブレットドラムがよく使われます。そういうのが好きですね。

■マカームって?

専門的になりますが5〜6個のテトラコルドを組み合わせて作る音階型で600種類くらいあり、よく使われるものだけでも150はあります。インド音楽でいうとラーガのような概念です。さらに音高については1オクターブを24に分割する方法と17、あるいは18に分割する方法があり使い分けています。1920年頃に政府が西洋の記譜法で民謡を採取させたことがあり、大変問題になりました。西洋音楽では1オクターブは12分割しかありませんからね。それから、器楽の即興はマカームに基づいて行いますが、一つのマカームでも音域によってテトラコルドを渡っていくことになるでしょ?そのテトラコルド毎の特徴的な旋律とかフレーズがあって、演奏家はその味を引き出さなくてはいけません。

■今回トルコから来る音楽家は?

カーヌーン奏者のトゥランとは何度も一緒に演奏していますが、演奏も知識もすごい人です。一曲のなかでマカームが切り替わる場所があり、演奏し、歌いながら微分音程の再調律をします。

ある時二人でラジオの生演奏をしていました。すごく早い即興で、彼はカーヌーンと歌、わたしは打楽器を演奏していました。

演奏中に彼はわたしの癖をつかみ、最後にバシッと終わる時にわたしがもう一拍打ってしまいそうになったのを右手で止めたんです。びっくりしました。今回も一緒に演奏するのがたのしみです。

それからネイの演奏家のトルガもすごいですよ。良いネイの演奏家は少ないんですが、彼の演奏が聴けるなんて今回のコンサートに来た人はラッキーだと思います。

■おすすめの曲

わたしの好きな曲ばっかり選んでしまいました。スーフィーの曲で「トカト・セマッフ」というのが急に5拍子になったりして音楽的な構造も面白い。また黒海地方のクルド語の歌など、やはり大変面白いリズムです。尺八の石川さんとHirosさんも一緒に演奏する「鶴のセマッフ」も大好きな曲です。メロディーも複合的でリズムも4拍子と9拍子の組み合わせです。また今回選んだ古典曲は、これぞ古典!という渋いやつです。このコンサート、どうぞゆっくり堪能してください。

世界音楽における即興 シリーズその2「トルコ音楽」3夜連続講義とコンサート

2011年8月13日

9/23(金・祝)A la mer〜海のうえで&スリットバー

静かに過ごそう海のうえ。スリットバーのみのご参加ももちろんOkayです。A la mer〜海のうえで&スリットバー

2011年9月23日(金・祝)18:00〜

A la mer参加費:1,000円(フード付)/【要予約】

スリットバーでは世界のビールを用意して、みなさんのお越しをお待ちしています。

スリットバーのみの参加ももちろんOkayです。

2011年8月13日

9/23(金・祝)イラスト部

プラモ部、a la merと同日開催。ご予約は電子メールでお願いします。

イベント名とお名前をお知らせ下さい。

イラスト部

2011年9月23(金・祝) 13:00〜

キャプテン:早川梓

参加費:1,000円(1ドリンク付)/【要予約】

2011年8月13日

9/23(金・祝)プラモ部

イラスト部、a la merと同日開催。 ご予約は電子メールでお願いします。イベント名とお名前をお知らせ下さい。

プラモ部

2011年9月23(金・祝)13:00〜

講師:トミー先生

参加費:1,000円(1ドリンク付)/【要予約】

2011年8月13日

9/19(月・祝)高濱浩子トークイベント「ベンガルからカタルニアへの旅」

ご予約は電子メールでお願いします。

イベント名とお名前をお知らせ下さい。

高濱浩子トークイベント「ベンガルからカタルニアへの旅」

2011年9月19日(月・祝) 開場 14:00~、トーク 17:30~19:30

話し手:高濱浩子、聞き手:新井敏記(コヨーテ編集長)

参加費:1,000円(1ドリンク付)/【要予約】

絵描き高濱浩子が3か月半の旅から帰国。

インド西ベンガル州シャンティ二ケトンでポトゥア(インド絵巻物師)東野健一氏を追った日々のこと、スペインカタルニアでサグラダファミリア聖堂彫刻家外尾悦郎氏のもとで学んだことなどを話します。

会場では、高濱浩子が旅先で覚えた限定特製料理や、LUCYカレー、HiTo coffeeさんのコーヒーetc..ご用意してお待ちしております。

2011年8月13日

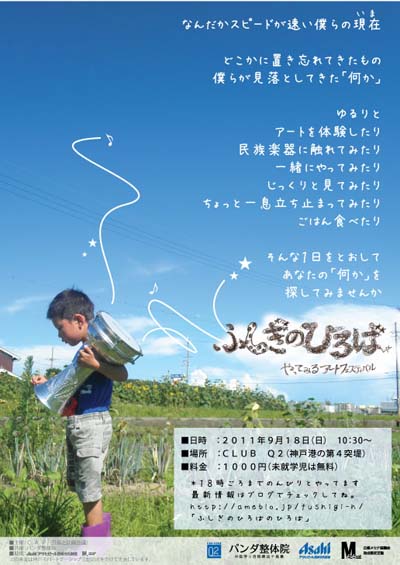

9/18(日)ふしぎのひろば~やってみるアートフェスティバル

民族楽器さわったり、ヨガやったり、ごはん食べたり。子供から大人までゆるりと体験できるアートな1日です。

ふしぎのひろば~やってみるアートフェスティバル

2011年9月18日(日) 11:00〜18:00

参加費:1,000円(未就学児無料)

ようこそふしぎのひろばへ

きょうは忙しい日常から離れて

ゆるりとアートを体験/体感してみてください

世界各国の様々な音楽や舞踏で心を揺らしてみよう

ヨガや即興音楽、ガムラン体験で感性を刺激してみよう

写真から何かを感じてみよう

無駄な時間をおもいきり堪能してみよう

そんな一日がたまにはあってもいいよね

*ふしぎの広場(外部リンク)

☆プログラム☆

☆プログラム☆【ふいご日和楽団】--ガムラン

神戸のジャワガムラングループ。

ガムランは、インドネシアを中心に長い歴史を持つ、青銅でできた打楽器による合奏音楽で、インドネシアで日常のように鳴り響いている音楽です。

激しく鳴り響くバリのガムランとは違い、ジャワのガムランはゆったりときらびやか。

でも時には激しく打ち鳴らします。

ゆったりそよそよと風をおこして参ります。

http://gamelankobe.blogspot.com/

【Sunderjeet ナミ】--クンダリーニヨガ

"体が柔らかくないとできないんでしょ"というイメージのヨガ。

そんなことはありません。

アーサナを行いながら、呼吸・マントラのバイブレーションも使って心と体をほぐしていきます。

どんな方でも心地良い体験をしていただけますよ。

キッズヨガは動物や乗り物のポーズなどを取り入れて、イメージを使いながら楽しくやりましょう!!

【 神戸華僑総会 華芸民間舞蹈隊 】--伝統舞踊

『華芸民間舞蹈隊』は1974年に神戸在住の華僑2・3世(現在は3・4世の華僑、華人、日本人)で結成された中国舞踊グループです。

メンバーのほとんどは神戸にあります中華学校、神戸中華同文学校の中国舞踊部に所属していた卒業生で、今年37周年目を迎えます。

当団体は1990年頃より舞踊の技術を中国から定期的に講師を招いて習得するほか、中国に赴き中国最高峰と言われる北京舞蹈学院の助教授の指導を仰いでいます。

20年来の恩師のほか、2009年8月には北京にてハリウッド女優のチャン・ツィーを指導していたと言う北京舞蹈学院の元助教授の指導を仰ぎました。

現在メンバーは本場の舞踊をリアルタイムに再現するべく努力と研究を重ね、神戸を基盤に各イベントや博覧会、また地元や華僑社会で、中国の伝統文化である舞踊を精力的に紹介し、2005年には新聞紙面やNHKで、神戸を基盤に活躍する日本生まれの華僑、華人で結成された唯一の中国舞踊チームとして紹介されました。

そして一昨年には結成35周年を記念して、「35周年記念芸術祭」を開催し、多くの方に中国舞踊をご覧頂きました。

本日はいく度か開催しております芸術祭の中から、いくつかの演目をご用意しておりますので、是非最後までご覧下さいませ。

<中国舞踊紹介>

多民族国家の中国は56の少数民族があり、それぞれの民族に伝わる独自の伝統芸能が数多く存在しています。特に民族舞踊は、生活に密着した文化として親しまれ、そのバリエーションは驚くほど多彩。それぞれの民族に伝わる生活習慣や喜怒哀楽が表現され、また近隣国の影響や、時代の流れの変化と共に、振り付けをはじめ、衣装、小道具にいたるまで多種多様です。

踊りと同様その少数民族の衣装もお楽しみください。

【My Own Two Hands】--音楽演奏

元Shango comedown above meのリードボーカル、コヤマユウとアンビエントギタリストHISAからなる2ピースアコースティックユニット。

奏でる音はディープなビューティフルグルーヴ!

それは黒でもなく、白でもない。

ハートの赴くままに音を追求。

ジャンルの枠からはみ出した奔放なソウルにチル・アウト。

【RAKKAN】--音楽演奏

アメリカン・ルーツ・ミュージックをベースにアコースティック・ギターとボーカルによるノン・ジャンルのアコースティック音楽。

普段はあまり耳にしない音楽かもしれませんがいっしょに楽しみましょう。

【シモダノブヒサ】--音楽演奏

うたとギター、バイオリン、クラリネット、パーカッションの4人でシモダノブヒサの音楽、楽しくやりますよー。かたくならずにのんびりと過ごしてください。

【トンガトンミーティング】--即興演奏WS

月に1回、みんなで集って各自やりたい楽器や、やってみたい楽器、やってみたいことをみんなでやってみる、そんな感じのグループです。

きょうはみんなでリズム遊びがしたいです。

音楽を難しく考えずに自由に遊んでみよう。

http://tongaton.blog116.fc2.com/

【カシハラツヨシ、千 矢 子、藤本典子、松本大樹、もとむらかずき】--写真展示

日常の中にある"何か"

日常の中に忘れた"何か"

"何か" このあまりにも曖昧なものをテーマにした写真展を行います。

あなたの感性を呼び起こす"何か"がみつかるかもしれません。

5人の作家による生の写真を体感して下さい。

【 aoiro & Lepus*】--革細工・雑貨(展示販売)

小さな雑貨を作っている2人組です。

レザーのネックレスやヘアゴム...心を込めて作りました。

手描きのくるみボタンには、その場でお名前入れもします。

小さなたまご型のドールたちも一緒にお邪魔します。

【穀菜食堂 なばな】--カレー

「一物全体」 自然の食べ物が本来持っている力を丸ごと頂くこと。

「身土不二」 自分の生きる土地で摂れるものを頂くこと。

マクロビオティックを通して得た知識を大切に、どなたにも気楽に

楽しんで頂ける食堂を尼崎でやっています。

今日はフードコーナーで「モロヘイヤの夏カレー」の販売をしています。

http://blog.goo.ne.jp/toridori2010

【ティールームリマ 】--自家製天然酵母のパン

神戸大倉山にある「お一人様専用」の紅茶専門店。

当店では2名様・複数名様でのご来店はお断りいたしております。

「体に優しい」をテーマに、添加物を一切使わず素材にこだわり、

ひとつひとつ手作りした天然酵母のパンを本日は販売しております。

http://citronkobe.p1.bindsite.jp/

*フードコーナーでパンの販売をしています。

2011年8月13日

9/11(日)ムビラの日

11月5日にMbira Music Festivalの開催も決定!ご予約は電子メールでお願いします。

お名前、イベント名、予約人数をお知らせ下さい。

ムビラ(Mbira Dzavadzimu)は、アフリカの主にジンバブエで見られる親指ピアノです。

ショナ族の人びとの行なうスピリチュアルな儀式で何百年も昔から弾き続けられてきた伝統的な楽器です。

ジンバブエの親指ピアノを楽しむ日

ムビラを弾き始めた方、すでに弾いている方が、ムビラを持ち合い、いろんな人と交流、

合奏の練習、体験、そしてたくさんムビラを聴く日です。

ムビラを弾かないけれど、興味がある方もリスナーとして参加いただけます。

13:00から(ランチシェア&Tea)¥1000 (要予約ーメールはこちら 電話の方は、090−7364−6676/中村まで)それ以降の時間〜(Teaのみ)¥600(予約は必要ありません)

9月11日(日曜日)13:00〜16:00

会場:神戸(第四突堤内、旧ポートターミナル)CLUB Q2

https://www.cap-kobe.com/club_q2/2009/06/07185157.htmlリーダー:中村由紀子(ムビラ奏法研究家)

尚この会は、レッスンではありませんので基本的に指導はいたしません。

レッスンをご希望の方は外の時間にご予約下さい。

2011年8月 2日

7/31ムビラの日レポート

7/31ムビラの日のレポートです。

しばらくお休みしていた活動報告ですが、やっと次の曲に進めたので、報告再開です。