2014年7月31日

【トモコの部屋】8月のゲスト:山盛英司(朝日新聞大阪本社生活文化部長)

C.A.P.は今年で20年目。代表の杉山知子が毎月ゲストをお招きして、これまでの活動を振り返ります。アーティストが集まって始まったC.A.P.の中に一人、新聞記者が混じっていたことがありました。 山盛英司さんにとってC.A.P.はどんな存在だったのか、そして今はどう映っているのか。

【今月のゲスト】

山盛英司 Eiji Yamamori

(朝日新聞大阪本社生活文化部長)

1963年名古屋市に生まれる。早稲田大学卒業後、88年朝日新聞入社。

AERA発行室記者、神戸支局、 大阪本社学芸部記者、東京本社文化担当部長、デジタル本部長補佐などを経て、2014年から現職。

C.A.P.に出合ってラッキーだった

杉山: 山盛さんは大阪本社学芸部の記者だった時、C.A.P.の活動に参加してくださっていました。

山盛: 1996年からです。最初、原久子さん*1から電話がありました。当時、兵庫県立近代美術館の学芸員だった山崎均さん*2が何かと取材に協力してくださっていて、山崎さんが原さんに紹介した みたいです。

杉山: それで一度、サロンでお話してもらうことになったんですね。内容は、白系ロシア人とかユダ ヤ人とかフリーメーソンとか、それまであまり知らなかった神戸の街の歴史についてのお話でした。

山盛: 95年9月まで神戸支局の、文化とか社会とか特定の担当がない、遊軍記者でした。その時に歴史を掘り起こしてみようと。「映画100年」のテーマで連載を書いていましたが、95年の正月に震災 があって、連載は中断しました。その年の秋、大阪本社の学芸部に異動になり、美術担当になりまし た。美術は好きでしたが、関西のアートシーンについて右も左もわからない時に、C.A.P.に呼んでいただいてラッキーでした。

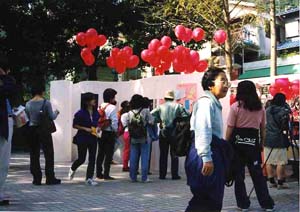

杉山: こちらは震災の後、旧居留地で何かできないかなと考えているところだったんです。じゃあ、 街を知るところから始めようと、山盛さんを呼んだわけです。

『山盛新聞』を発行

杉山: 山盛さんは「旧居留地物語」を連載していました。みんなで旧居留地を撮影してまわる「のぞ き穴からみた街」*3というイベントをしました。新しい街に変わる前に、「今」を見ておくことが大事じゃないかと。その時はまだ、ラフカディオ・ハーンがいた新聞社「コウベ・クロニクル」*4 があったビルもレンガが残っていて、その前でベンツがぺっちゃんこになってた。この時の写真集も時間が経つと貴重になってくると思います。

山盛: 路上観察というのはありましたけど、一斉にぱあっと、みんなでやろうというのはなかったですね。画期的だったのは、みんなが街にちらばっているのがそのまま作品になっていたこと。それを見ることはできないですが、光景がイマジネーションできる。

杉山: ビルに入らせてもらったり、屋上に上らせてもらったり。

山盛: 今でこそ、妻有とか瀬戸内とか、まちをふらふらするのがあたりまえになってきたという か...。

杉山: これは、作品を置いておいて見せるわけじゃなくて、参加する人が探すというものでした。 「アート・ポーレン」*5もそう。その次は「観光」をテーマにイベントをしました。観光って何だ ろう?それは自分で見ること、発見することじゃないかと、サブタイトルを「なんでもない一日」 *6にしました。

山盛: いい題ですね。今でも、いや今でこそ、ですね。今はとにかく何でも、文化で観光っていうこ

とになってしまった。

杉山: この時、山盛さんには大いに力を発揮してもらい、『山盛新聞』を発行しました。その日の内に取材して発行までする。

山盛: C.A.P.の仕事っておもしろくて、それまで、アートが表現される現場にいて、それが参加者によって意味づけられていくという体験はしたことがなかった。私の新聞も、誰ももらってくれないと思っていたのに、余るどころか足りなくなって、夕暮れ時に追加分をコピーして戻ってきたら、二三十人残ってくれていて、ものすごく感動したんです。貴重な体験でした。

アートがアートになる瞬間

山盛: 私の美術の見方は、C.A.P.によって養われたと言ってもいいくらいです。その後の美術記者としての背骨のようなものができたからです。

杉山: へえ?

山盛: C.A.P.の活動は、芸術と芸術じゃないものの境界線上にあると思いました。「美術とは何か」という真正面からみても答えが出てこないようなこと、アートの本質というものは、アートとアートじゃないぎりぎりの境界線上のところを見ていくと、見えてくるんじゃないかと、参加した時に思ったんです。撮りきりカメラで街を撮るだけじゃアートじゃないけど、こういう風にやるとアー トになるという、ぎりぎりの瞬間がある。アートがアートになる瞬間...。それがアートとして成立する瞬間と、逆にアートでなくなる瞬間を見ていくことを、その後も記者として続けました*7。

杉山: ちょっとしたきっかけで、アートになるという、その仕掛けがおもしろいんです。それを今までやってきたつもりですが、最近つまんないのは、作品をそこに置いとけばいい、という安易なやり方が多いこと。

山盛 :出発点も違いますよね、C.A.P.の場合は主体がC.A.P.にある。最近のは行政に仕組まれている。「おぼれるものはアートをつかむ」なんて言われたこともあって、行政は2000年代からいわゆる大箱の「箱物行政」が手詰まりになって、芸術を取り込む動きが生まれた。恒久設置ではなく一 過性のもので、ダメになったらやめればいい。それはたいてい集中的に人集めができる一時の催しだけれど、C.A.P.は、ずっと継続的に日常の活動として議論をしていて、ある時が来たら、やりま しょうという方法でした。

アートがアートでなくなる瞬間

杉山: アートとみんなの日常生活が近くなれば、と思っていろいろ探ってきたけれど、どうなんだろ う?

山盛: C.A.P.がスタートした時、社会はアートに無関心だった。無関心な社会に対して、アートは関心を喚起できるかもしれない、その先にアートの本質的なものがあって、人がそこに関心を持つと、もっと生活が変わっていくかもしれない。そんな希望を持っていた。ところが、行政が廃校になった小学校とかレンガの倉庫とか、どうぞ現代アートに使ってください、という時代になった。与えられた時代だから、当然、表現は違ってくるでしょう。大事なことは、環境に溶け込んでいってしまうと、アートでなくなってしまって、アート的なものになってしまうことです。それこそ、触ると ケガするみたいな、火傷するような、絶句してしまうことがどっかにないと、アートじゃなくて、ただの観光の装置になっちゃうと思います。

杉山: いまは田舎だとか島だとか、何をやってもウエルカムな雰囲気があるけれど、震災後の神戸で 始めた時は、認められていないから、街の人の反応がわからないのがおもしろかった。「観光」で は、本当に観光している人もいて、うまく引っかかったなと思った。

山盛: ゲリラでしたよね。それと比べると、若い世代は、うまくなりました。ある場所に行って、そ

の場所の文脈を引き出して作品にすることがうまくなった、むしろそこが危険だと思います。

杉山: そう。これでいいのかなって。

山盛: この作品で、あなたはどこにいるの?何がしたかったの?という問いがふつふつと湧いてきま す。以前に比べ言葉が豊富なんです。ここにはお墓がありましたとか、手作業のおばさんたちがいま すとか、そんな時代の記憶を蘇らせましたとか。ストーリーがきれいだし、歴史とか積み重なっていて良いですよ、できた物も良いですよ、でもそれはアートかな?アートがアートじゃなくなる瞬間というのを感じる、異物ではなくなってきているんです。その一方で、個に引きこもっていく作品がある。そういう表現が出てきて、それがわかる自分になりたいと思いますけど。

杉山: そんな世代に期待は持っているんですね。

山盛: ええ。それをわかるには、これまでの自分の美術観を壊さないと。これは自戒を込めた話で、 フランスの社会学者ピエール・ブルデュー*8を読んで思ったのですが、宿命的なものを感じるのは、ある作家なり、ある芸術のムーブメントと、それを批評する人、売る人は一緒に成長するということです。前の世代のアーティストは社会と闘う人たちだった、激しくぶつかって社会を批判し、社会の矛盾を表に出そうとした人たちがいた。その時、記者は前衛芸術の同志といってよかった。私と同世代のアーティストは社会とはけんかしていなくて、等身大の、攻撃してこないアートがあった。上の世代は、私たちの世代にじりじりしたと思うんです、なんで社会と手をつないでいるんだと理解しづらかったのでは。私が下の世代に面食らうのも同じじゃないかと。次の世代には、違った批評家が登場して、違う言葉を彼らに与えるのだろうと。

杉山: アートと社会の関係が変わったんですね。

山盛: それに合った仕組みが生き残るのでしょう。

【註】

*1 当時C.A.P.メンバー。このころ京都造形芸術大学に勤務し、大学発行の「Art & Critique」誌の編集を中心に美術雑誌等にも執筆、展覧会や講演の企画も。現在、大阪電気通信大学教授。

*2 C.A.P.創立のころ、1994年10月に同氏が企画した展覧会「明日の美術館を求めてIII 眼の宇宙--かたちをめぐる冒険」には、C.A.P.創立メンバーの石原友明、藤本由紀夫も出品。現在、神戸芸術工 科大学教授。

*3 CAPARTY vol.3として、1996年11月3日開催。白黒のレンズ付きフィルムカメラで参加者が撮影、フィルムを回収して写真集を作成。

*4 居留外国人向けの日刊英字新聞The Kobe Chronicle。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も一時、記者として在籍し、論説欄を担当。

*5 CAPARTY vol.5として、1997年11月3日開催。旧居留地内に点々と14組のアーティストが散らば り、参加者は作家と直接コミュニケーションすることで理解を深める、参加型・移動型の展覧会。

*6 CAPARTY vol.7「観光--なんでもない一日」。北野町、旧居留地、トアロードをエリアに、1998年 11月3日開催。

*7 100人のアーティストにインタビューした連載「ハンティング・アート」(朝日新聞大阪本社版朝刊)をはじめ、アウトサイダーアートやアジア同時代アート、アートと経済などを追った。

*8 Pierre Bourdieu(1930--2002)。『ディスタンクシオン』『芸術の規則』『実践感覚』など。

2014年5月24日

CAP STUDIO Y3にて収録

2014年7月31日

8/3(日)ねんどクラブ「やきもの応用編:ティーセットを作ろう!」

ご予約は電子メールでお願いします。イベント名とお名前をお知らせください。

ねんどクラブのやきもの基礎レッスンの様子です。ねんどクラブ「やきもの応用編:ティーセットを作ろう!」

2014年8月3日(日)11:00~17:00

講師:木村のぞみ、中澤雅子、山村幸則

参加費¥18,000(8/3、9/7、10/5、11/9の全4回分)【要予約・定員15名】

日常で使えるティーセットを全4回の講座で仕上げます。これまでに基礎レッスンを受講された方、初心者の方も受講できます。

2014年7月31日

8/6(水)、20(水)マキコムズのCAPこども図工室

ご予約は電子メールでお願いします。イベント名とお名前をお知らせください。

マキコムズのCAPこども図工室

2014年8月6日(水)と20(水)

*(毎月第1、第3水曜日/15:30~17:00にその月のテーマでやってます)

講師:カワサキマキ+マスダマキコ(マキコムズ)

参加費:¥4,000(2回分)【要予約】

定員:15名

対象:3~7才

土曜クラブの小さい子版、「CAPこども図工室」です。8月のプログラムは「トントコハウス」です。

3層の分厚い段ボールを木のクギでトントコ、トントコ。

みんなで家だって作れちゃうよ。2回目にはちゃんと座れるイスも作ります。

はじめて木づちを使うのでも大丈夫ですよ。

<お知らせ>

参加者の方からのご要望により8月から以下のように一部変更いたします。

■時間:15:30~17:00(30分繰り下げました)

■対象:3~7才児(参加年令を広げました)

■参加費:4000円(2回分)要予約

*基本は、毎月2回で1つのテーマとしていますが、1回のみのご参加も可能になりました。

*見学のみは無料です。

2014年7月31日

8/23(土)土曜クラブ「CAPアクアリウム 深海魚の世界を作ろう!」

ご予約は電子メールでお願いします。

イベント名とお名前をお知らせください。

土曜クラブ「CAPアクアリウム 深海魚の世界を作ろう!」

2014年8月23日(土)13:00~17:00

講師:マキコムズ(カワサキマキ+マスダマキコ)

参加費:¥1,500【要予約】

対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴でお願いします)

持ち物:作りたい深海魚の写真や材料、カメラ(どちらもあればで結構です)

テレビや図鑑でしか知らない深海魚を色んな材料で作っちゃおう。

空想の新種でもOK。できたら背景やライティングにも凝って暗室で写真撮影。本当に真っ暗な深海にいるみたいに不気味で不思議な世界を作ってみよう!

2014年7月30日

7月のY3プログラム

CAP STUDIO Y3での2014年7月のプログラムをご案内します。

*プログラム参加希望の方は、できるだけ事前にご予約下さい。

予約/問合せはC.A.P. 事務局まで(10:00〜19:00/月曜休)

info@cap-kobe.com/phone:078-222-1003

【メールニュース】

購読ご希望の方はタイトルに「メールニュース希望」と書いてお知らせ下さい。

購読を希望する

CAP STUDIO Y3【7 July】

2(水)~20(日)「みんなで作るシリア展」vol.5 in Kobe

■シリア難民支援報告会&ミニパーティー【要予約】 19(土)17:00~/参加費¥1,000(1ドリンク付)2(水)、16(水)マキコムズのCAPこども図工室【要予約】

4(金)~24(木)加藤元 個展「maybe it's just me.」

■オープニングレセプション 5(土)18:00~18(金)カフェトーク「写真とマテリアリティ」

19(土)~21(月祝)CAP notebook fair

■ティーパーティー 19(土)15:00~/参加無料21(月祝)「カフェ・デ・シュゲイ~ビーズ織りでブレスレット」【要予約】

25(金)~8/31(日)「てぬぐい展」

26(土)~8/3(日)CAPARTY vol.43「第13回アート林間学校2014」

【要予約:会員先行予約7/12(土)10:00~、一般予約7/13(日)10:00~】

CAP STUDIO Y3では、開館日は毎日19時までオープンスタジオを行っています。

作家不在の時もありますが、お気軽にお越し下さい。【C.A.P.メンバー2013年度。メンバーの外での活動】

C.A.P.のメンバーアーティストの活動について、ネットに情報のあるメンバーは名前からリンクを張っています。

C.A.P.メンバーリスト。【トモコの部屋】7月のゲスト:野澤太一郎(旧居留地連絡協議会会長) C.A.P.は今年で20年目。代表の杉山知子が毎月ゲストをお招きして、これまでの活動を振り返ります。

2014年7月26日

【アート林間学校2014】直前でもまだまだ受講者募集中!

本日より、アート林間学校がスタートしました!今年も各講座のレポートをお届けいたしますのでお楽しみに。

・・・とはいえ、まだ募集定員に達していない講座もありますので、今回は直前でもお申し込みいただける講座の紹介です。

写真の真ん中で困った顔をしているのが講師で彫刻家の築山さん。

CAP随一のスポーツ観戦大好き、もちろんするのも大好きな講師と一緒に、ボールを使った新しいスポーツをみんなで作ろう!という講座です。

ボールを使うスポーツといえば野球、サッカー、バスケット、ラグビー、テニス・・・と思いつくものはたくさんありますが、

みんなの経験や斬新な発想でルールを考えて、実際にやってみたらどうなるのかちょっとワクワクしませんか?

大人の参加ももちろんOKです!

二つめは、最近何かとCAP内をにぎわせているマキコムズの講座です。

「CAP CUP ダービー2014---競争馬になろう!」という講座なんですが、タイトルだけではよく分からなかったかもしれません、、、

この講座、馬のかぶり物(しかも全身)を作るんです。しかもマスダさん曰く「最近私がやったワークショップの中で難易度高め」なんだとか。

そして最後はみんなで馬になって競争までしちゃおう☆という、なんともハチャメチャな講座であります。

写真はその試作1号、まずは頭から。なんとも愛らしい瞳をしております。

試作2号。・・・あれ、なんか馬にはみえないような(汗)夢に出てきたら怖くて目が覚めそうデス!!!

おかしいな〜と首をかしげるマキコムズの2人。バカバカしいことのような気もしますが、当人たちは大真面目に悩んでいるので笑いが絶えません。

試作3号。2号からの目覚ましい進化です!!

顔にはマスク、しなやかなシッポ。下半身もかなり馬らしくなりましたね。

とはいえ、まだ足の部分が納得いかない様子。開講直前まで改良が加えられるようです。

マスダさんのコメントにもありましたが、これだけの工作を3時間で仕上げるとなると本当にハードな講座になりそうです。でも、出来上がりはかなりの大作になりますね!

最終日は午後から同じ時間に3講座開講されるので、どれを受講しようか迷っている人や、すでに定員に達してしまった「登れ紙ロボ!Y3クライミング」のキャンセル待ちをしている人にもおすすめですよ。

「第1回 Y3ボウル!」と「CAP CUP ダービー2014---競争馬になろう!」の詳細は下記にてご確認ください。お申し込みはメールからどうぞ!

まだまだお申し込みお待ちしております!!

===

10:「第1回 Y3ボウル!」

講師:築山有城(彫刻家)

日時:7/30(水)11時〜16時

対象:小学生~大人 定員:10名

受講料:1,000円

やわらかボールと丸いコートを手がかりに、遊びながら少しずつみんなで新しいスポーツをつくります。ひとりでやるのか!?チームでいくのか!?グランドスラムでハットトリックでノックオン!

ーーーー

25:「CAP CUP ダービー2014---競争馬になろう!」

講師:マキコムズ(カワサキマキ+マスダマキコ)

日時:8/3(日)13時〜16時

対象:5才〜大人(未就学児は保護者同伴) 定員:10名

受講料:1,500円

今年は午年です。自分の体を元にして、紙やヒモでほんものそっくりの競争馬になって廊下を馬鹿らしくも鮮やかに駆け抜けましょう!

2014年7月24日

7/6 ねんどクラブ「やきもの基礎レッスン」 写真レポート

今年で3年目に突入したねんどクラブ。4〜7月は「基礎レッスン」として毎月1回、みんなで楽しくやきものの基礎を学びます。

最終回の7月の講座の様子を講師の木村のぞみさんからレポートしていただきました。

===

初夏の日曜日、『ねんどクラブの焼きもの基礎レッスン』第4回目が開催されました。

今回は1~3回目で制作した作品にゆう薬を掛けます。

の前に電気窯の見学!

素焼きを終えたままのようすをご覧いただきます。

大きいですね~うっかり落ちてしまわないように覗き込みます。

中はこんな感じです。素焼きは重ねたり立てたりして焼いても大丈夫なんです。

窯出しする講師たち。

ねんど部屋までリレーで運び込みます!共同作業いいですね~。

それぞれの作品にわいわい楽しく語り合っています。

そしてゴールへ。

手びねりのうつわ、くり抜きのオブジェ、板づくりのお皿。

同じテーマで制作しても作る人のアイデアでこんなにいろんなバリエーションができます。

ここから本題のゆう薬掛けのデモンストレーションです。

「この形ならこう掛けます」「こんな掛け方もあります」

と、最終的には個人的に相談して掛け方は柔軟に変えます。

そんなこんなで無事に窯で焼き上がった頃にお菓子を持ち寄りお茶会をします。

もちろん自分で作った作品にお茶を淹れます。使ってみて、手作りの良さを実感できますね。

月一ペースで陶芸、楽しいですよ!

来月からはやきもの応用編『ティーセットを作ろう』がはじまります。

まだまだ挑戦者募集中!ご予約はメールでも承ります。

「基礎レッスン受けてないけど大丈夫かしら?」という方も歓迎です。

今までと同様丁寧にお教え致します♪

ちょっと早めの(?!)芸術の秋を一緒に楽しみましょう~!

2014年7月15日

【アート林間学校2014】『おでかけ番外編』 29:「フェリーで小豆島へ。さあ冒険だ!」

いつも人を驚かせてくれるアーティスト、田岡和也の講座は小豆島へみんなを連れてゆく講座です。 どんなプログラムになるか?田岡さんからの情報をお知らせしましょう!

田岡さん、どうぞ!

===============================

小豆島での冒険の旅!特別に少しだけ紹介します。

小豆島へ出発!!さあ冒険だ!!

『おでかけ番外編』 【要予約】(アート林間学校の開催概要をご覧下さい)

29:「フェリーで小豆島へ。さあ冒険だ!」

講師:田岡和也(美術家)

日時:7/27(日)7:30第三突堤ジャンボフェリーのりば集合 19:30神戸港到着、解散

対象:親子ペア参加(小学生以上) 定員:5組

受講料:親子で4000円(スケッチブック&鉛筆とオリジナルガイドブック付き)

第三突堤からジャンボフェリーに乗り(3時間)小豆島へ。島ではミステリー&パワースポットの洞雲山・碁石山へ登ったり、醤油蔵見学をしたり、スケッチをしたりします。

*別途フェリー代と入館料で大人一人:3,590円 子ども一人:1,790円必要です。

持ち物:飲み物、お弁当、タオル

*山道を登りますので、歩きやすい運動靴でご参加ください

*天候によっては中止になることがあります。

2014年7月11日

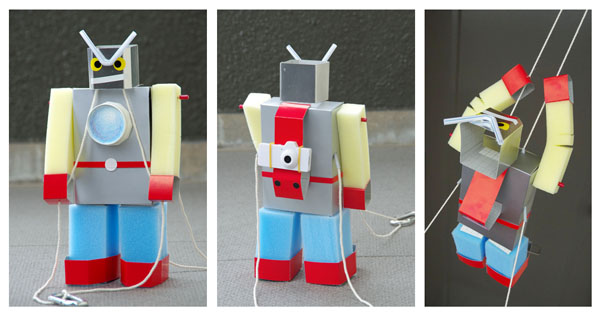

【アート林間学校2014】こんなの作れちゃいます!_登れ紙ロボ!Y3クライミング

ええ、引き続きまして「登れ紙ロボ!Y3クライミング」のご紹介です!試作ロボの写真を講師の木村さんより頂きました。

開講日の8/3(日)は最終日にして激戦区!?

3つの講座が同じ時間に開講されるので、どの講座を選ぼうか迷っている方もたくさんいるのではないでしょうか。

講座選びのご参考にどうぞ。

どうですか、この精悍な顔つき!見れば見るほど愛らしい〜

試作ということで胴体の箱から作られているようですが、実際の講座ではお菓子の空き箱やトイレットペーパーの芯などを利用して機体を作ります。

基本をおさえれば表情や、機体のデザインはもちろん自由です!

そしてこのロボ、ちょっとした仕掛けでヒモをつたってクライミング(山登り)が出来ちゃいます。

こーんな感じ!

=============

23:「登れ紙ロボ!Y3クライミング」

講師:木村たけし(造形作家)

日時:8/3(日)13時〜16時

対象:小学生〜大人(2年生以下は保護者同伴) 定員:10名

受講料:2,000円

紙工作でロープを登るロボを作って、交流センターの壁や吹き抜けを高く登らせよう。ロボにミニカメラを持たせると何が撮れるかな?

その他講座やお申し込みについてなどは、こちらのページよりご覧ください。

7/26(土)〜8/3(日)CAPARTY vol.43「第13回アート林間学校2014」

2014年7月11日

【アート林間学校2014】こんなの作れちゃいます!_モノの影で絵をつくる

アート林間学校の予約が今週末より開始します。事務局はそれを迎え撃つ!?(受け入れる)べく、あれこれ奔走中ですが、

講師もそれぞれ講座に向けて試作を行っているようです。

「モノの影で絵をつくる」の講師・桜井さんと赤木さんが作った試作品を見せてもらいました。

この講座では絵を「描く」のではなく、「つくる」んですね。

上の絵のように、モノの影を紙に投影して焼き付けるんだそうです。

実験ではビーズやクリップ、葉っぱなどをおいていますね。2枚目の大きな葉っぱなんか、葉脈まで見えちゃってます!不思議!!

この春から立ち上がったCAP写真部の暗室お披露目の機会でもあります。

小さいお子さんに限らず、暗室での作業に興味のある方にもどうぞ!

==============

【アート林間学校2014】

18:「モノの影で絵をつくる」

講師:赤木美穂子(写真家)、桜井類(美術家)

日時:8/2(土)10時~15時

対象:小学5年〜大人 定員:6名

受講料:3,000円

「フォトグラム」といっていろいろなものの影を写真用の紙に投影して絵にする技法があります。むかしの写真のテクニックを使っていろいろな影を絵にしてみましょう。どんな絵ができるかな?

2014年7月11日

【アート林間学校2014】カフェランチメニュー発表!

アート林間学校期間中、カフェにてランチ営業いたします!!今年もノマドの足立さんが担当してくださいます。

日替わりランチは当日分もありますが「売り切れ御免!」ですので、確実に食べたい方にはご予約がオススメです。

おこさまランチ(12才以下向け)は完全予約制になります。ご希望の方は必ずご予約をお願いいたします。

どちらも講座お申し込み時に合わせてご予約ください。

当日、講座受付場所にてランチチケットをお渡しいたします。

アート林間学校2014 ランチメニュー

■日替わりランチ 各600円

7/26(土) 牛肉のたたきと夏野菜のマリネのカフェ丼

7/27(日) 女王陛下のコロネーションチキン

7/29(火) なすの揚げだし 肉みそがけ

7/30(水) たっぷり野菜と冷しゃぶサラダうどん

8/1(金) ネギ生姜たっぷりやわらかつくね照り焼き

8/2(土) 特製デミソースのメンチカツ丼

8/3(日) ローストビーフランチ

上記のメニューに加えて、【日替わりおそうざい・パンかライス(丼、うどん以外)・汁物】が付きます。

ーーーーーー

■おこさまランチ 各550円 ※完全予約制

7/26(土) ウィンナー焼きそばとたこ焼きプレート

7/27(日) てり焼きチキンバーガープレート

7/29(火) そぼろと玉子ごはんプレート

7/30(水) えびマヨコーンピザプレート

8/1(金) ハンバーグカレープレート

8/2(土) から・コロおにぎりプレート

8/3(日) トマトクリームミートボールプレート

======

*ランチは11:45-14:00までです。

*7/31(木)は「まるごと一日アート林間学校」のためお休みです。足立さんも講師として参加してくださいます!

*アレルギー対策メニューではありませんので、ご了承ください。

*できるだけ講座申込み時にご予約下さい。

2014年7月 6日

7/5 加藤元展「maybe it's just me.」オープニングパーティーレポート

7月5日、加藤元さんの個展「maybe it's just me.」のオープニングパーティーとアーティストトークを行ないました。

鹿、鴨、イノシシです。ぼくもいただきましたけど、イノシシがうまいですね。

すぐに作品の話しをするのかと思ってたけど、この肉でしばし盛り上がってしまいました!

やっぱりおいしいものがあるといいですね。

加藤さんとそっくり。紹介されてもなんか動じません。

「なんだバーロー」的なこの態度は将来が楽しみであります。

で、作品そのいち、でした。

(作品を抱っこしてるのはもちろん奥様です。アーティストの大見明子さんです)

まずこのプール。

「figures」というタイトルです。

くちと二つの目、に見立てる事のできるフロートが2セット、ポンプで流れができている水の上を漂っています。

加藤さんのトークが始まりました。

あっちの目がこっちのくちにくっついたり、フロート3つの組合せが常に漂っているだけですが、見ている人はそこに、つい顔を見いだしてしまいます。

以前、じゃがいもで映像作品を作った時も、じゃがいもの芽がいろいろなところに出ていて、つい何かに見立ててしまう、、という体験をしました。また、造園のバイトをしていたとき、庭師の人が「石の面(ツラ)」をちゃんと見えるように向けるんだ」というようなことを言っています。人によって正面はいろいろ違うと思いますが、そういうことなんです。

実際の物体、それを見ている人の脳内で認知されたもの。同じものを見ているようで、人によって見ているものが違うんです。

もとは、ひとつの言葉から作品を作る、というグループ展に参加したときに撮影したものです。

そのことばが「on/off」でした。これは地面から飛び上がっているところ。気持ちよい写真がとれました。まったく「off」そのもの。地面から離れて、offです。

「a radio」

この展示スペースの準備作業を行なった机をそのままの状態にして、ラジオを一台置いています。

作業中には音楽を聴くよりもラジオ放送を聴く事が好きですが、とくに外国語の番組など、何を話しているのか分からない放送を聴きます。

話しの内容は分かりませんが、しかし抑揚などから分かる事があります。

この作品はラジオのスピーカーから聞こえて来るように作ってあります。60カ国くらいの言語でのスピーチを切り貼り編集して異なった言語での無意味な会話が聞こえてきます。おそらく何をしゃべっているか分かる人はいないと思いますが、会話はスムーズに繋がってコミュニケーションが成立しているかのように、違和感無く進んでゆきます。聴いている人はしかし、なにかを聞き取ってゆく、、、

フィクションのラジオ番組です。

「phantoms」という作品です。

鑑賞者の脳内での見立てによって生まれる作品です。

ぼくは70年代ロックの世代なんで、80年代に流行ったブレインジム、エンドマックス、シンクロエナジャイザーの効果を思い起こしました!

しかし「phatoms」は、もっと神話的かつ装置的な表情?をもっています。

う〜んうまく説明できません!

風になびく2000数枚のフリッカー、無関係な音響、、、、それがただただ続いてゆきます。

流れる雲を眺めるような、昼間寝転がって天上の木目を目で追うような、、、

みなさんはここでどんな作品を鑑賞することができるか?

ぜひ体験しにいらして下さい!